【必修】基本情報技術者試験 覚えておきたい単語集(3)

はじめに

基本情報技術者試験の勉強で私が参考書を読みながらまとめたノートを公開していきます!

基本情報の内容は応用情報でも出題されるので学習しておくべき!

個人的メモでもある。

関連記事

・ コンピュータ構成要素

・ 基礎理論

・ ソフトウェアとマルチメディア

目次

システム構成要素

・デュプレックスシステム:

現用系と待機系の2系統で構成され、現用系障害時は待機系に切り替える

・ホットスタンバイ:

待機系を起動しておき、障害発生時には即時切り替える方式

・コールドスタンバイ:

待機系を準備し、障害発生時に待機系を起動して切り替える方式

・バックアップサイト:

災害や障害に備えて、システムの継続運用のために設置される予備の施設

・ホットサイト:

現用系とバックアップサイトを同じ構成で稼働させる。

データやプログラムを常に更新する。

・ウォームサイト:

バックアップサイトに必要なハードウェアを準備しておく。

データやプログラムは定期的に更新する。

・コールドサイト:

バックアップサイトのみ確保しておく方式。

障害時にハードウェアやデータを持ち込み復旧するため、運用再開に時間がかかる。

・デュアルシステム:

2つの独立したシステムが同じ処理を並行して実行し、結果を照合する。

障害発生時にはもう一方のシステムで処理を継続する。

・クラスタシステム:

複数のコンピュータを連結して1つのシステムのように動作させる技術。

高可用性、高性能を実現する

・負荷分散システム:

並列で稼働。各コンピュータに振り分けて負荷分散する。

・フェールオーバーシステム:

現用系と待機系に分けて稼働させ、現用系障害時には自動的に予備系に切り替える。

・グリッドコンピューティング:

インターネット上のコンピュータを連携させて仮想的な1台のコンピュータを作る。

・マルチプロセッサシステム:

複数のプロセッサ (CPU)を搭載し、並列で稼働させて処理能力を向上させるシステム

・疎結合マルチプロセッサ:

複数のプロセッサが磁気ディスクを共用する。ジョブ単位で負荷分散する

・蜜結合マルチプロセッサ:

複数のプロセッサが主記憶を共用し、単一のOSの管理下で動作する構成。

タスクやスレッド単位で負荷分散できて、リアルタイム処理などに適している。

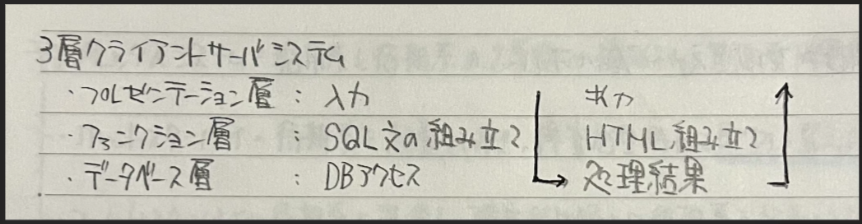

・3層クライアントサーバシステム:

クライアント・アプリケーション・データベースの3層に分けたシステム構成。

プレゼンテーション層 ⇒ In「ユーザーの操作受付」、Out「画面表示」

ファンクション層 ⇒ In「要求を処理」、Out「生成(HTML生成など)」

データベース層 ⇒ In「DBアクセス」、Out「処理結果の返却」

・ライブマイグレーション:

サーバー仮想化技術。仮想マシンを停止させずに、別の物理サーバーに移動する

・シンクライアントシステム:

OSやアプリケーション、データをサーバー上で集中管理する。

クライアント端末には最低限の機能(画面表示と入力操作)のみを持たせるシステム。

・VDI(Virtual Desktop Infrastructure):

クライアントのデスクトップ環境を仮想サーバー上に集約する。

利用者はクライアントから仮想サーバーに接続してデスクトップ画面をリモート操作する

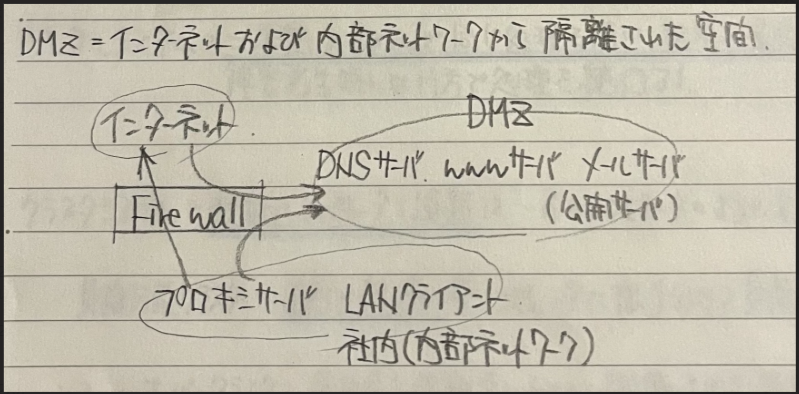

・DMZ:

インターネット及び内部ネットワークから隔離された空間

外部公開するサーバー(Webサーバーなど)を内部ネットワークと分離してセキュリティを確保する

・RAID:

複数のハードディスクを組み合わせてデータの冗長性や高速性を図る技術

・RAID0:

データをブロック単位で複数の磁気ディスクに分散して書き込む(ストライピング)

高速だが、冗長性がない

・RAID1:

磁気ディスク2台に同じデータを書き込む(ミラーリング)

2台に同じデータを書き込むため、使用効率が悪い

・RAID5:

データとパリティ情報を複数の磁気ディスクに分散して書き込む(分散パリティ)

3台以上のハードディスクが必要。書き込みが遅い

・RAID10:

RAID0とRAID1の組み合わせなので高速で信頼性が高いが、ディスク数が多く必要

・フォールトアボイダンス:

構成要素の信頼性を高めて、故障そのものを回避する設計

・フォールトトレランス:

構成要素を冗長化して、故障が発生しても必要な機能は維持する設計

・フェールセーフ:

故障が発生しても、危険がない構成や仕組みにを取り入れる設計(安全な作り)

・フェールソフト:

故障が発生した場合、一部サービスレベルが低下しても継続させる設計

各機器を二重構成にするなど障害が発生しても全体としては稼働し続ける。

・フールプルール:

人が誤った操作や取り扱いができない構造にする設計

・ベンチマークテスト:

システムの使用目的に合った標準的なプログラムの測定値から

処理性能を相対的に評価するテスト

・MTBF(平均故障間隔):

正常稼働の平均時間。システムが故障していないときの平均時間

・MTTR(平均修理間隔):

システムや機器が故障してから復旧するまでの平均時間

MTTRの短縮には、エラーログの活用、自動復旧システムの導入、予防保守などが有効

・稼働率の計算式:

MTBF/(MTBF + MTTR)

・直列システムの稼働率:

A x B

(例)システムA、システムBの稼働率が0.9の場合 ⇒ 0.9 x 0.9 = 0.81

・並列システムの稼働率:

1- (1-A)(1-B)

(例)システムA、システムBの稼働率が0.9の場合 ⇒ 1-(1-0.9)(1-0.9= 1-0.01 = 0.99

・磁気ディスクのアクセス時間:

平均位置決め時間 + 平均回転待ち時間 + データ転送時間

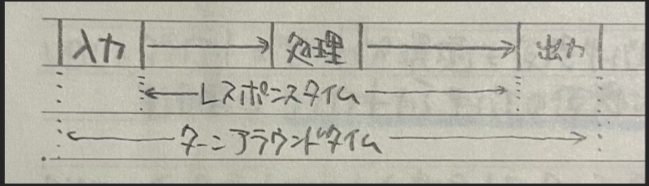

・レスポンスタイム:

ユーザーが処理を要求してから最初の応答を返すまでの時間

・ターンアラウンドタイム:

ユーザーが操作を開始してから全処理が完了し結果が出力されるまでの時間

データベース技術

・DBMS(データベース管理システム):

データを効率的に保存・管理・操作するためのソフトウェア

保全機能⇒参照制約、排他制御などデータの整合性を保つ機能

障害回復機能⇒ロールバック、ロールフォワードなどDBの障害を回復する機能

機密保全機能⇒認証やアクセス制御等、データ改ざんや漏洩を防ぐ機能

・正規化:

必要なデータを整理してDBの重複更新や矛盾の発生を防ぐ

非正規化⇒正規化されていない

第一正規化⇒繰り返し項目を削除、計算で求められる項目を削除

第二正規化⇒主キーによって決まる項目を分離

第三正規化⇒主キー以外によって決まる項目を分離

※第三正規化まで正規化する理由⇒冗長性を排除して更新時の異常を回避するため

・トランザクション処理:

システムにおいて一連の処理をひとまとまりの単位(トランザクション)として扱う。

すべて成功するか、すべて取り消すことでデータの整合性を保証する仕組み。

原子性:処理は、全て完了or全て処理されていない状態で終了する。All or Nothing

一貫性:DBに矛盾がないこと

独立性:トランザクションを同時実行した時と順番に実行した時で処理結果が一致する

耐久性:トランザクション正常終了後、更新結果は障害が発生してもDBから消失しない

・2相コミットメント:

複数サイトに更新可能か問い合わせた後、全てのサイトがOKであれば更新する

障害発生時は強制終了して全ての結果を無効化し更新前に戻す。All or Nothing

・ロールフォワード:

DBのハードウェア障害に対して、ログの更新後情報で復旧させる方法

障害発生直前まで戻す。

・ロールバック:

DB更新途中に異常終了した場合、ログの更新前情報で復旧させる方法

トランザクション開始時点の状態まで戻す

・共有ロック:

共有ロックしているデータは他トランザクションから共有ロック可能。専有ロックは不可

・専有ロック:

専有ロックしているデータは他トランザクションから共有ロックも専有ロックも不可

・デッドロック:

複数のトランザクションが、互いに相手が専有ロックしている資源を要求して

待ち状態になり実行できなくなる状態。お互い頂戴合戦。

・カーソル:

SQLで抽出したデータを、表データを直接扱えない親プログラムに一行ずつ橋渡しする。

表データから抽出(FETCH)してデータの追加、更新、削除を行う。

・データレイク:

発生したまま無秩序に蓄積されたデータベース

・データウェアハウス:

時系列に整理、統合して蓄積されたデータベース

・データマート:

データウェアハウスから抽出した目的別データベース

・データマイニング:

大量のデータを統計的に分析し、新たな法則や因果関係を見つけ出す。BIの実施。

・オープンデータ:

政府や自治体が保有し、広く公開されている官民データ

原則無償で二次利用が可能、営利・非営利問わず利用が可能。

・データディクショナリ:

データ項目の名称や意味を登録しているデータ辞書

関連記事

・ コンピュータ構成要素

・ 基礎理論

・ ソフトウェアとマルチメディア